[分享] 一个 LaTeX 论文模板

-

-

@东岳 哈哈,有问题我尽力解决。希望能 work ™

@l.j刘侃 哇塞。 原以为写完论文就没人看了,太激动了。

一个设备中 当两股流体相碰的时候 比如 一股上升流和一个反弹回来的反弹流 能够在近壁面处形成一个非常强烈的垂直向的涡流

我没有做过两相流的问题,不过从你描述的问题来看,蛮有意思的。两个漩涡碰撞之后生成一个新垂直的漩涡?

我主要是做斜圆柱绕流的,这个设置本身蛮简单的,但是其尾流场还是蛮复杂的。除了正常的卡门漩涡,还在轴向上,也就是垂直方向上形成了新的二次漩涡。有一些日本学者 (Matsumoto et al. 2010) 对这个问题做了很细致的研究,或许能对你有启发。

漩涡动力学超难的,不过也超级有意思。希望有了解的朋友分享一下经验。

Matsumoto, Masaru, Dry galloping characteristics and its mechanism of inclined/yawed cables, Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics

-

@random_ran 我的邮箱liukan-12@163.com QQ:18743641 请务必联系我 感谢

我主要是搞工程流体的 所以对这些方面只能请教研究流体细节的专家 我现在的问题还是找到成因 最后的目的 是通过一个可行的设计 尽量降低产生这种涡流的成因 或者是降低涡流的强度和范围 涡流的产生对于周围颗粒的分布有着很大的影响 有可能增加颗粒与避免的碰撞几率 同时也有可能降低颗粒沉降的几率 同时涡流的形成地点和范围的确都是非常难的问题 -

@random_ran 我看过一些论文 关于研究不同形状表面对于圆柱后的涡流区的影响 好像结果是有些表面呈锯齿状的圆柱对之后的涡流场有比较好的控制作用 就好比高尔夫球的那种设计类似 不知道您对这块有没有一些涉及 感谢

-

如果必须要用邮箱联系的时候,我会电邮你的。QQ已经3年没用过了。有问题讨论的话,我会在论坛看到的。有时候没有及时回复,我也会收藏起来,等稍微有空的时候回复的。

尽量降低产生这种涡流的成因 或者是降低涡流的强度和范围

一个设备中 当两股流体相碰的时候 比如 一股上升流和一个反弹回来的反弹流 能够在近壁面处形成一个非常强烈的垂直向的涡流

我还是不太清楚这个涡流的形态,有没有什么关键词?或者一些重要文献?或者视频演示?

如果没有搞清问题是什么的前提下,很难给你出有效的解决办法的。

于研究不同形状表面对于圆柱后的涡流区的影响

Zhang Kai 一个曾在日本的博士生,他对这个问题有过深入的探讨 在 Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics 也发过文章。他的博士值得看看。

表面呈锯齿状 就好比高尔夫球

我觉得,你指得是 drag crisis, 对于这种分离点很敏感的几何体, 层流边界层还是湍流边界层,对拽力升力有巨大的影响。

改变几何体,很多情况下是把分离点固定,从而达到稳定流体的目的。

要实现这个目的还有很多方式...

我自己的论文中也对这个问题稍有涉足:

Chapter 6 中,通过添加一个 分割板

在 FIGURE 6.6 and 6.7 可以看到 升力和阻力随着板的特征的变化而变化的趋势。 -

@random_ran 十分感谢你的回答,按照你的思路我去搜索下相关资料。再次感谢,祝好!

-

这是我们在中试试验台上对滤管外壁的试验截图,可以明显看出中部有一块少沉降区域。(管件由中科院过程所刘开琪研究员提供)

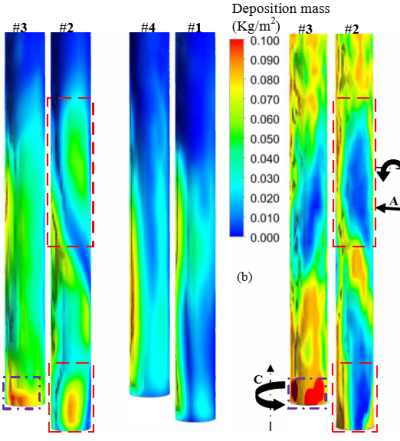

这是我在对这个工况进行模拟的结果,因为这里文件传输限制,无法动图表示。总颗粒轨迹文件有200G,这是截取的5秒还有skip 6000倍之后的截图。可以看到圆框处的粉尘沉积量降低明显。

这是我们的示范工程的管件图,可以看出有明显的粉尘沉积不均的现象。

这种分布不均将有可能在连续高压反吹和热应力交错作用下,发生管件破裂,造成整体设备停机。一次停机直接经济损失60余万元。如果能够降低这种现象的出现,让粉尘沉降更加均匀,一年可以节省运行费用600余万元/每台。

下图是管附近的涡量(vorticity)和外壁面沉积的对比。左边为涡量图,右边为沉积质量。可以看出涡量和沉积质量有明显的相关性。所以我们认为涡流的存在能够很大程度上影响壁面沉积量,从而显著的提高整机稳定运行的时间。因而,对气流经过圆柱之后的流动的研究能够一定程度上帮助解决这个问题。

祝好!