在质量守恒方程中添加源项对湍动能的影响

-

@Samuel-Tu 在 在质量守恒方程中添加源项对湍动能的影响 中说:

@CFDngu 是不是写了什么代码没有在多核时注意reduce..

我不是很了解MPI,但目前初步看来,不是reduce的问题,应该是不同区域交界面上的问题。在交界面上速度场貌似有点不连续,可能就是这样引起了扰动。详细的我明天去实验室再对比下。

-

我进行了一些测试,结果如下:

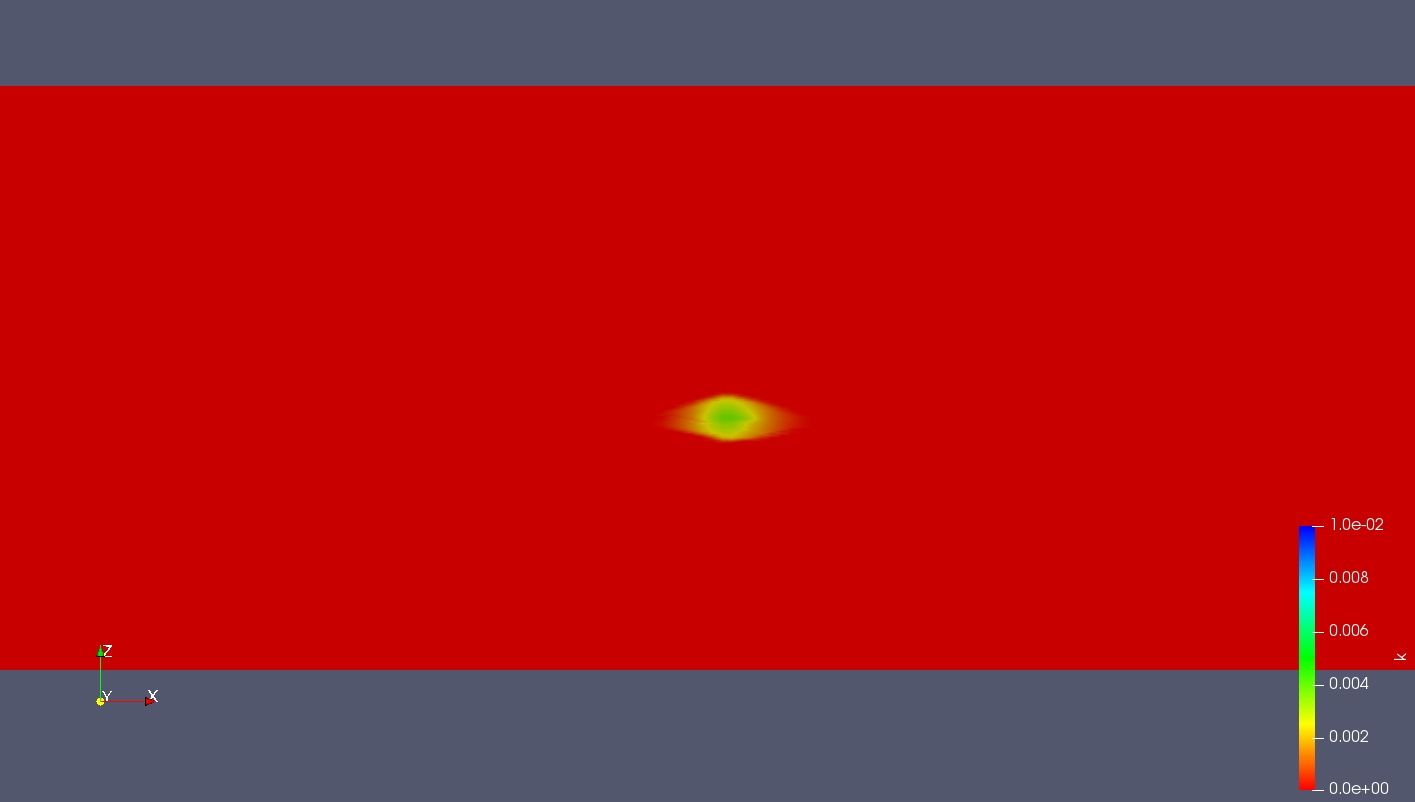

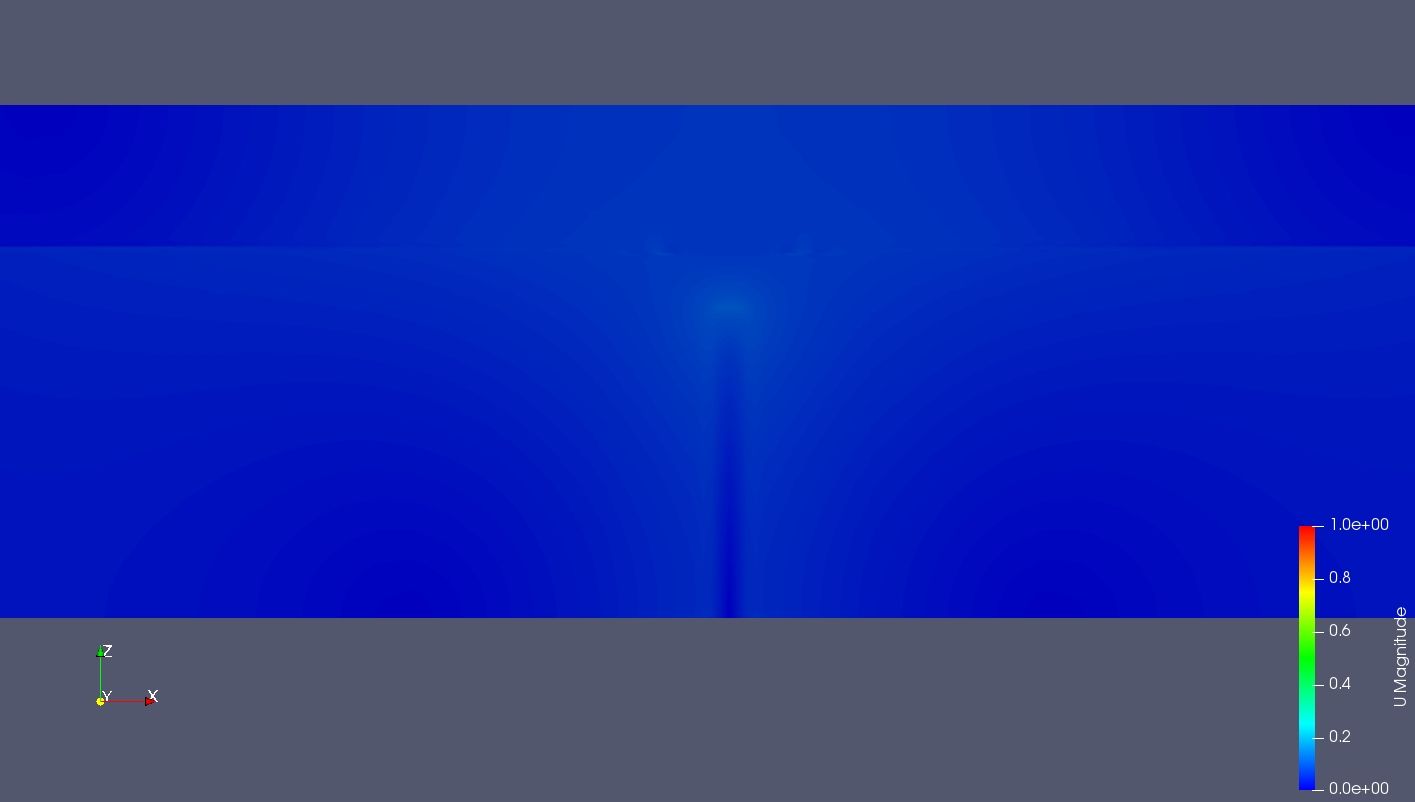

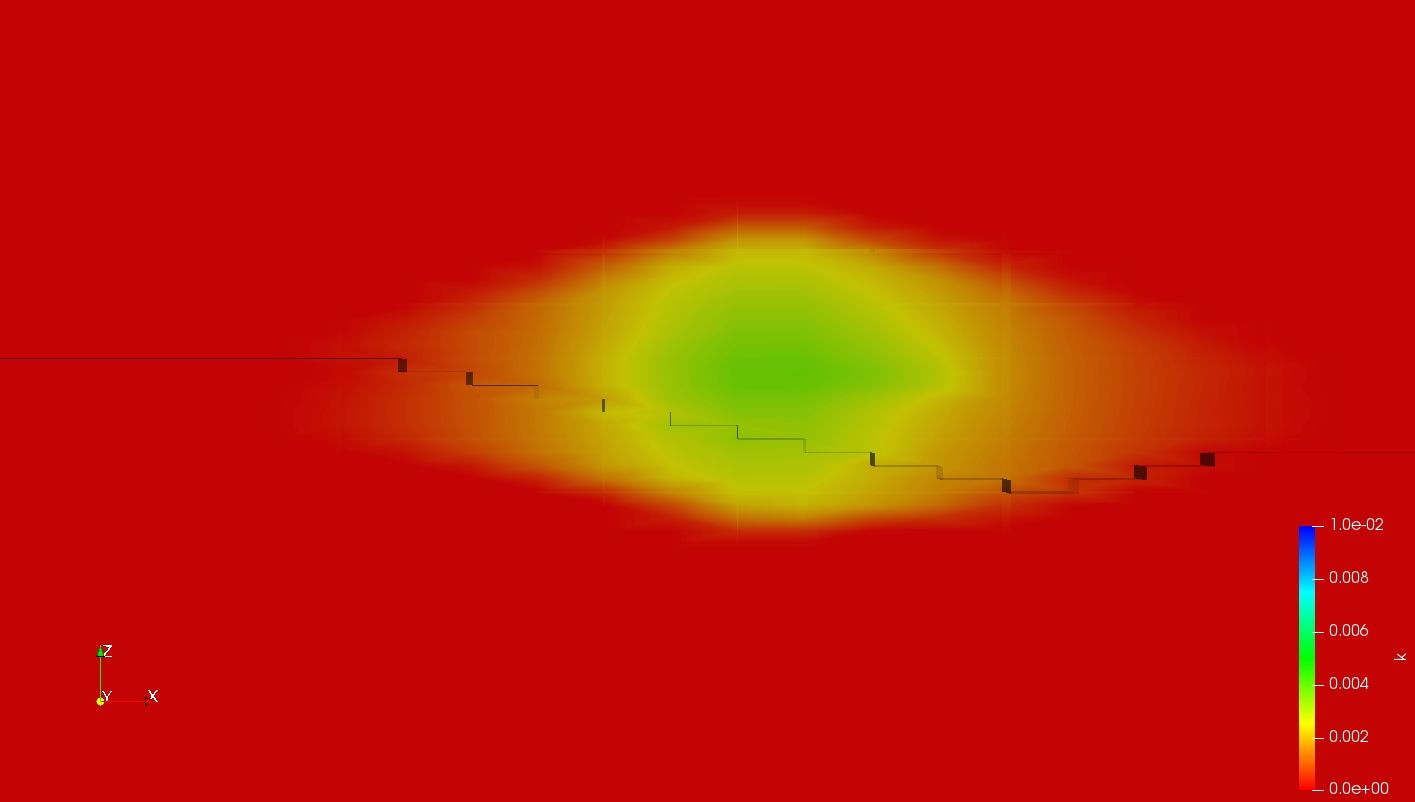

我分别在串行和并行的前提下对算例进行了模拟,所有设置完全一致。采用isoAdvector捕捉的自由面,且算例中采用了overset网格来计算漂浮结构物的运动。图A和B分别是串行和并行前提下,t=2.5s时的结果速度场,图C和D是湍动能。明显看出,在t=2.5s时,质量源的强度还不是很大,源附近的速度梯度也不大,但是采用并行计算的结果已经出现了不正常的湍动能增加。

图A:

图B:

图C:

图D:

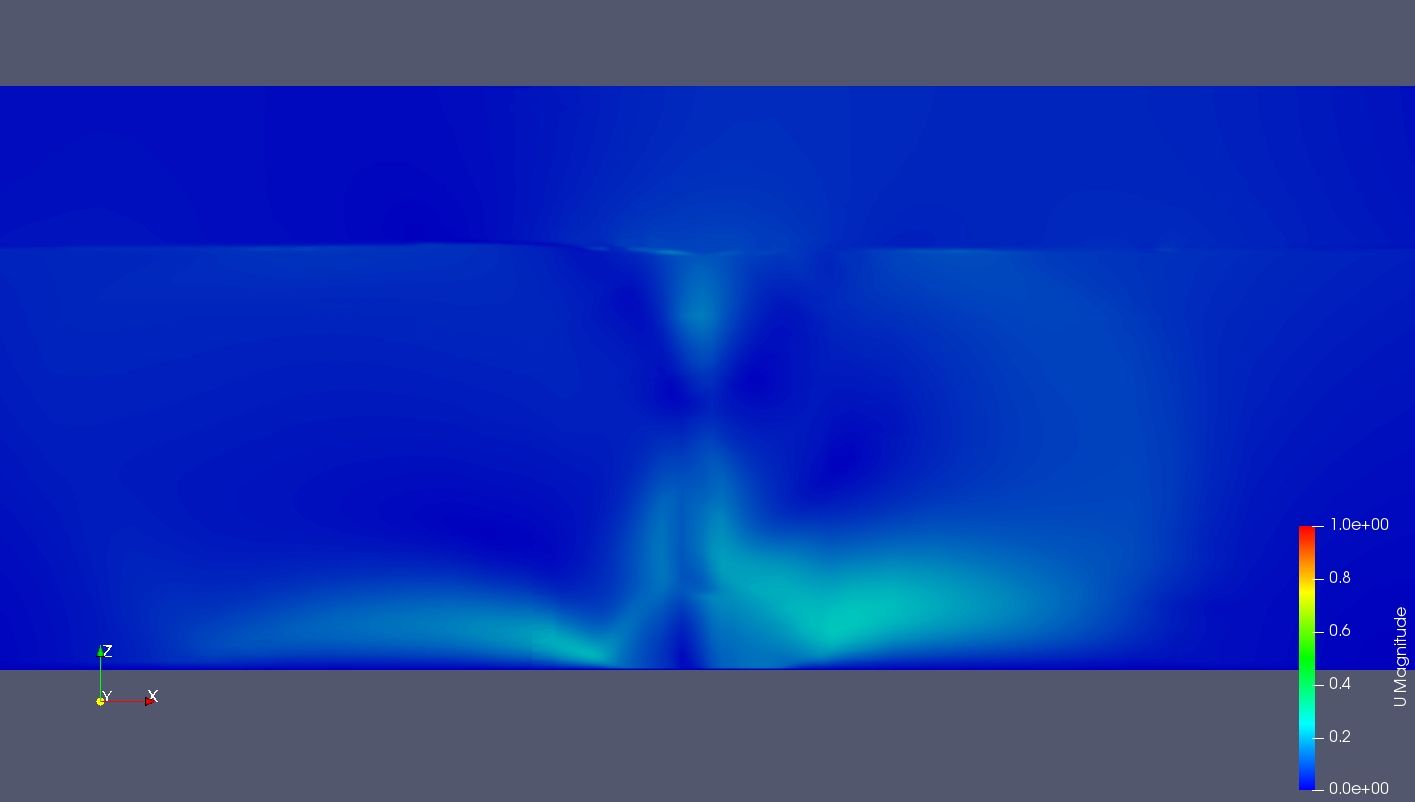

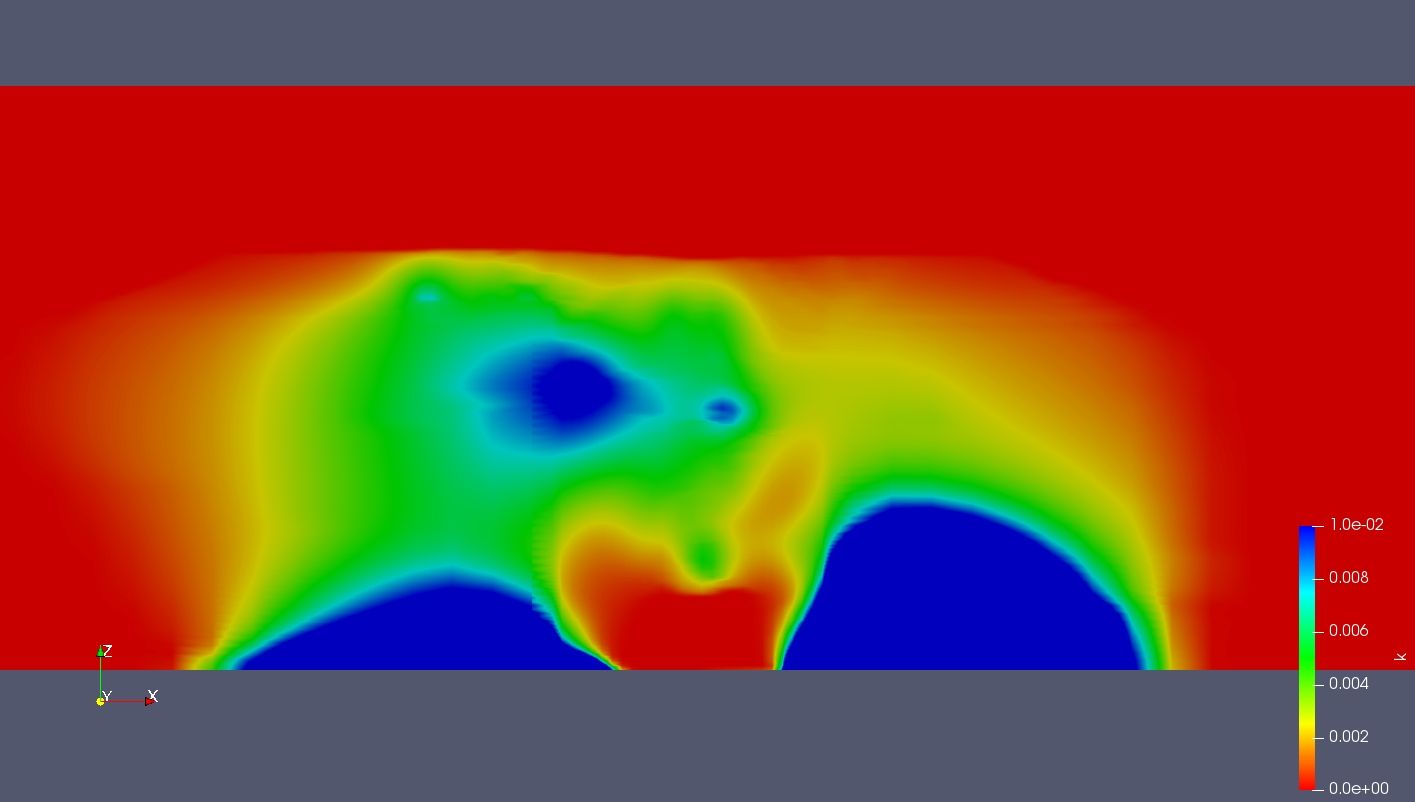

随着计算的进行,差距愈发明显。图E和F分别为t=3.5s时串行和并行得到的速度场,图G和H为湍动能。可以看出,t=3.5s时,计算结果已经被严重干扰。

图E:

图F:

图G:

图H:

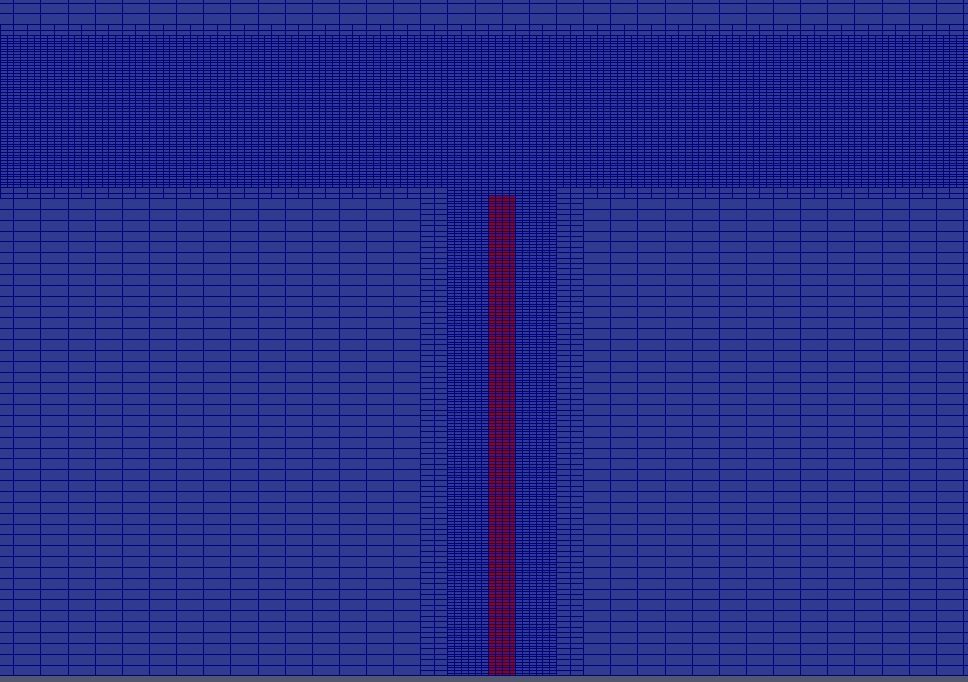

如果我把D图放大,透明度调低,可以发现湍动能的扰动出现在不同子计算域的交界处:

另外,还有个比较诡异的地方,我的算例在并行时分为8个子区域,若采用simple(8 1 1)分块,计算无法进行。只有采用scotch才可以。我也尝试了不同的分块方法(数量),但并无明显改善。如果不同子区域的交接面不穿过质量源,那么湍动能的扰动出现的时间稍微有滞后,但最终还是会出现。质量源方面的代码是我自己写的,如果不用overset网格,只是进行造波的话又一切正常可以并行。

总的来说,貌似这个问题是由于并行引起的,并且这个影响主要在湍动能上:并行的层流计算也没有问题。请问有没有大佬遇到过类似的问题呢?另外我感觉OF中overset网格貌似不太适合并行?我不得不采用串行计算后,感觉速度没有慢很多。换言之,并行好像并没有让overset网格的算例计算速度增加多少。

对了,版本是v1906,湍流模型是k-e,引入了larson和furman在2018年JFM上的文章以解决湍流模型在层流区域高估湍流强度的问题(貌似这个对结果没啥影响)。

求大佬解惑,谢谢大家。

-

@cccrrryyy

老实说,对于波浪-结构物相互作用的问题是否采用湍流模型、采用哪个模型我一直拿不准。按照我的理解,造波和波浪在常水深下传播时,雷诺数(或粘度比)应该非常小。只有波浪与结构物相互作用过程中,发生波浪抨击、波浪破碎时,貌似才需要用湍流模型来模拟。这也是最初我不解的地方,因为我觉得源附近不应该有这么大的湍动能,而结构物附近的湍动能才应该相对大些。另外您说的网格问题是什么意思?我的算例中源区确实一般占据4-5个网格(x方向),但是我的网格不复杂,如下图

多说一句,按照我个人的经验,与波浪相关的问题,采用层流模型的结果貌似一般也不会与实验差太多。

可能我不是很懂,但是并行这个问题,真的是玄学。。