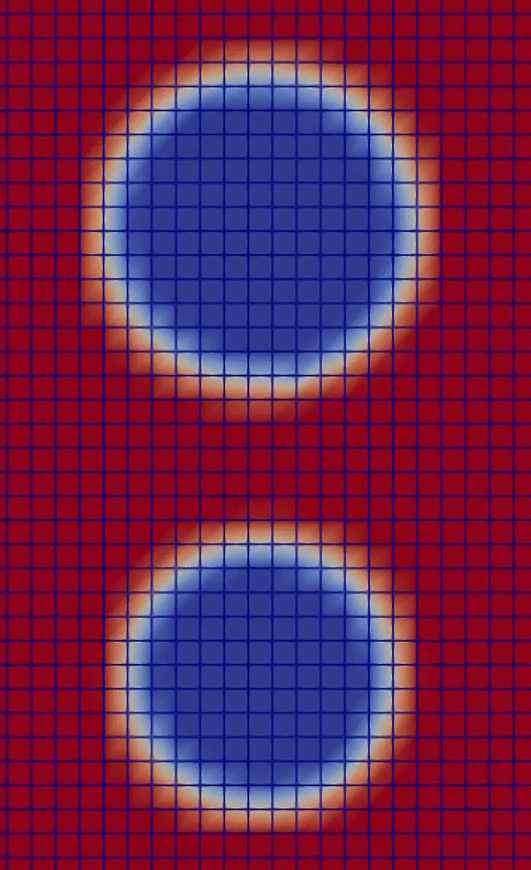

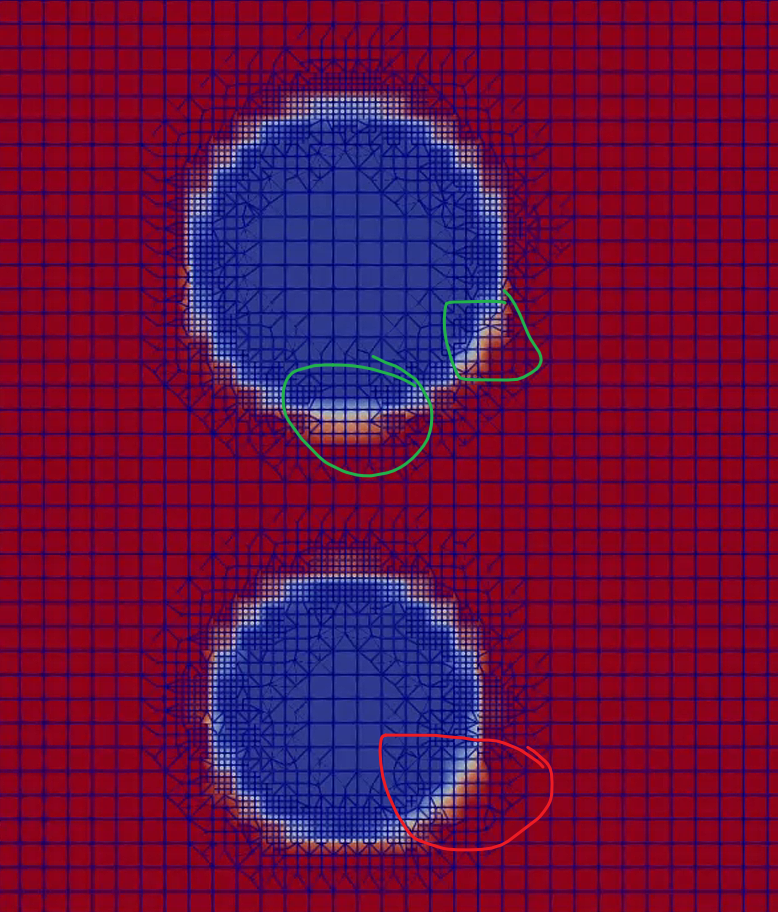

我参考HZDR的代码弄了个setbubble小工具,让气泡初始化就是圆的:

但是我的问题是进行计算之后貌似界面的细化很差,很多界面细化网格级别没达到最低,不知道您怎么解决的这个问题:

WeakForm

帖子

-

openfoam对于气泡进行自适应网格细化出现棱角 -

Rheointerfoam求解不稳定目前在用open foam9版本的rheotool求解粘弹性单气泡上升问题,

使用PPTLog模型或者FENE-CRLog模型稳定性都很差,Co数缩小到0.05依然发散,GiesekusLog模型能够收敛但是气液界面看起来很怪,不是光滑的水滴型。

仿真主要设置参考的官方case,即theta的散度离散采用高阶形式,

PPT模型和fene模型主要发散都发生在theta计算特征值或者计算应力时候发散,使用clipping办法限制相关量的范围也没有取得很好的效果

各位前辈有没有好的建议 -

关于Hybrid multifluid-vof的含义multiphaseeulerfoam存在人工界面压缩这个也是用来限制扩散吗,但是在计算具有液体界面的时候,还是会有液体溢出到空气不得不截断。另外HZDR做的双欧拉耦合VOF感觉嘎嘎以嘎斯,比LPT-VOF更适用反应器和工业装置模拟。fluent里边也有双欧拉耦合VOF的选项但是没咋太见人用过呢

-

关于Hybrid multifluid-vof的含义最近看见有很多文章使用multiphaserulerfoam求解器的时候,把这种方法叫Hybridfluid-vof,这种叫法是否欠妥,虽然求解过程中也使用了MULES进行求解

另外这篇文章耦合了multiphaserulerfoam-pbm和interfoam,是不是才能真正叫做hybrid-vof

https://doi.org/10.1155/2015/925639 -

CFD算法编程课 买家秀好的感谢李老师

-

CFD算法编程课 买家秀李老师这个泡沫的算法有相关文章嘛

-

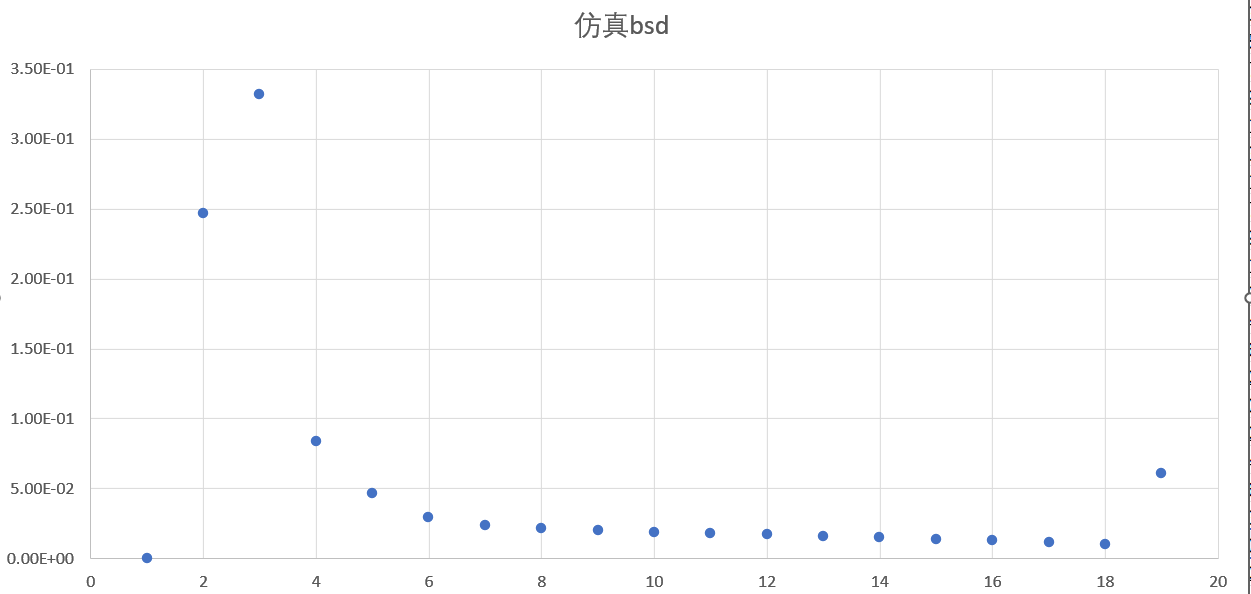

BSD不合理的问题多谢老师解答

-

BSD不合理的问题d32也是来回调前边的系数凑有点这个意思。我看针对非水的体系感觉都得来回调整,

但是有一点李老师我没太懂,就是虽然这些合并核合并速率有差异,但是显然模型里边的系数都是可调整的的,这样的话很多文章经常对比不同合并模型说这个好,那个不好,但是实际上通过调整参数都能凑个大概,这种比较感觉没啥意义呢

另外我想在合并核函数指数里边引入粘性因子进一步降低高粘度下大气泡的合并速率,这样算不算合理的操作 -

BSD不合理的问题 -

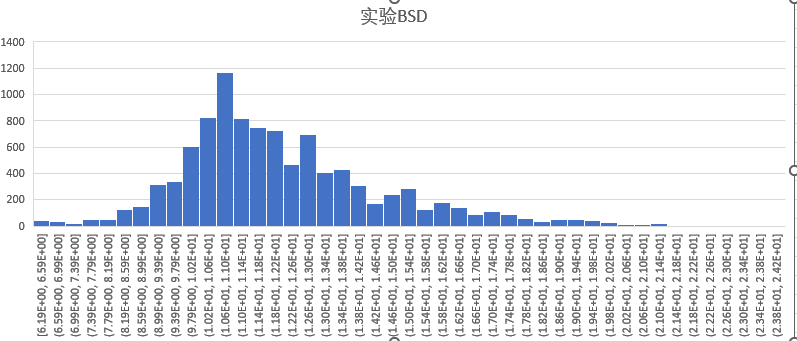

BSD不合理的问题在使用双欧拉不同合并模型的时候仿真都发现一个共同的问题,虽然整体上体系内的d32和实验能够通过调整系数对的差不多,但是明显bsd分布区间对不上

体系中几乎没有破碎只有合并,仿真出来的最大粒径和入口粒径区间占比很高,但是实验数据显示是中等区间占比比较高。这种情况下如何调整比较合理呢,感觉问题主要出在体系粘度较大,仿真高估了粘性效应气泡过于集中,其实中等大小的气泡在碰撞后还是比较分散的,合并没有那么频繁,调整了一下湍流耗散力让气泡更分散但是结果改进也不是很好

体系中几乎没有破碎只有合并,仿真出来的最大粒径和入口粒径区间占比很高,但是实验数据显示是中等区间占比比较高。这种情况下如何调整比较合理呢,感觉问题主要出在体系粘度较大,仿真高估了粘性效应气泡过于集中,其实中等大小的气泡在碰撞后还是比较分散的,合并没有那么频繁,调整了一下湍流耗散力让气泡更分散但是结果改进也不是很好 -

气泡流仿真的网格尺度多谢老师

-

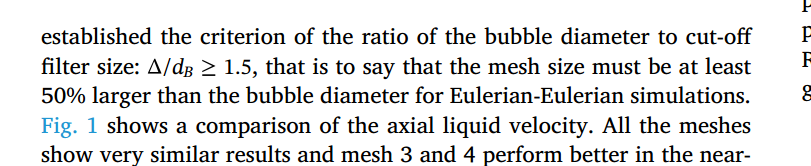

气泡流仿真的网格尺度最近看到deen的文章提到气泡流用双欧拉模拟的时候,网格尺度应该大于气泡

但是貌似很多sci也并没有管这个,因为大气泡合并完都比较大,可能一两厘米,网格尺度不可能这么大。一时不知道这个准则是否合理

但是貌似很多sci也并没有管这个,因为大气泡合并完都比较大,可能一两厘米,网格尺度不可能这么大。一时不知道这个准则是否合理 -

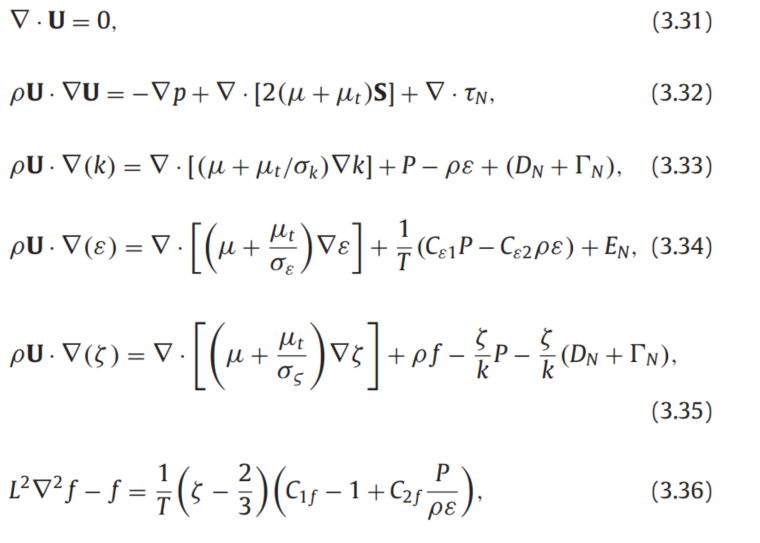

单相v2f湍流模型移植成多相 目前针对幂律流体唯一一个RANS湍流模型是16年的一个论文根据v2f模型开发的一个模型,openfoam里边带v2f模型,可以参考着改,但是phasecompressible文件夹下没有。对比了一下多相和单相的kepsilon模型,多了不少代码,而且针对多相的参考的文章也是针对多相开发的kepsilon而不是原始的kepsilon方程,想问一下如果想把这个方程应用到幂律流体内的气泡流是不是没啥戏了

目前针对幂律流体唯一一个RANS湍流模型是16年的一个论文根据v2f模型开发的一个模型,openfoam里边带v2f模型,可以参考着改,但是phasecompressible文件夹下没有。对比了一下多相和单相的kepsilon模型,多了不少代码,而且针对多相的参考的文章也是针对多相开发的kepsilon而不是原始的kepsilon方程,想问一下如果想把这个方程应用到幂律流体内的气泡流是不是没啥戏了 -

Fluent中PBM模型模拟微小气泡行为微小是多大尺度,另外你的物理场里边合并破碎主要由什么效应主导的需要明确一下,luo模型只考虑了小于气泡尺度的湍流和气泡碰撞引起的气泡破碎,这个气泡需要大于柯尔莫戈夫尺度

-

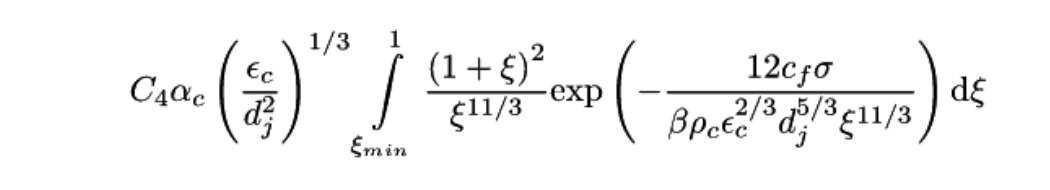

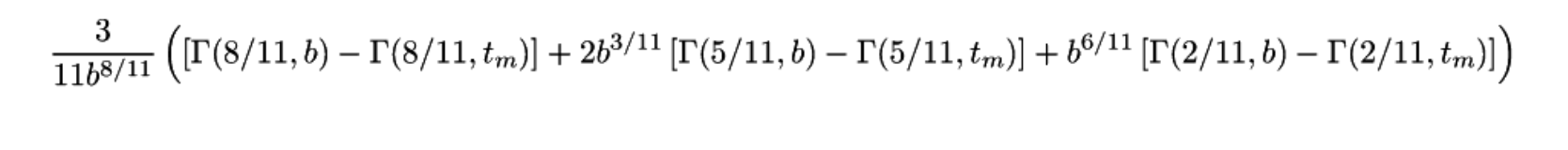

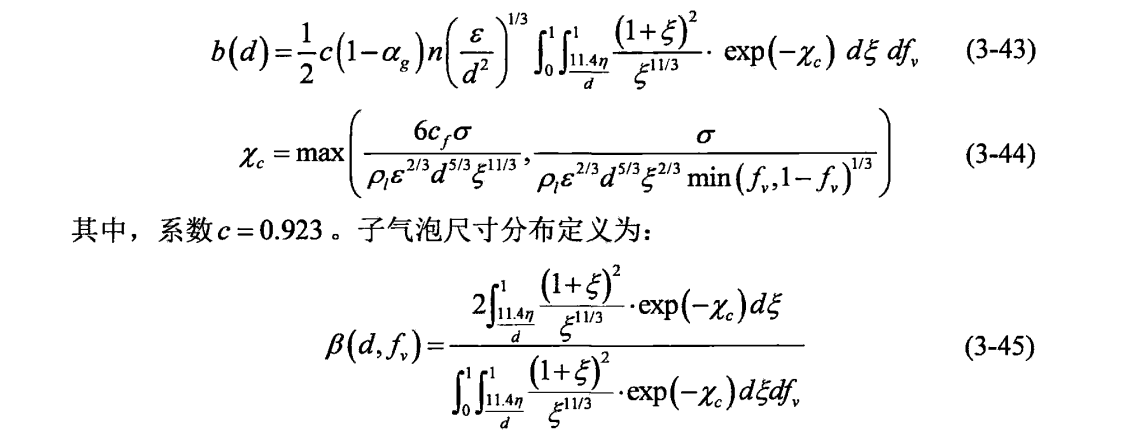

计算积分式的方法在破碎模型中,破碎的概率和子气泡分布一般涉及到积分式,比如说经典的Luo模型

这里边openfoam官方直接用大佬提出来的化积分为多项式公式替代求解:

这里边openfoam官方直接用大佬提出来的化积分为多项式公式替代求解: 有学者就提出来了这个exp内的判据不精准,使用表面能和韦伯数多重盘踞,然后这个积分式就这样了:

有学者就提出来了这个exp内的判据不精准,使用表面能和韦伯数多重盘踞,然后这个积分式就这样了:

现在这样的话积分还怎么求解呢,因为min和max函数的存在原来的积分式公式还能使用么。还是需要分段求积。原论文是植入到fluent中大佬没写怎么处理的.

现在这样的话积分还怎么求解呢,因为min和max函数的存在原来的积分式公式还能使用么。还是需要分段求积。原论文是植入到fluent中大佬没写怎么处理的. -

气泡合并模型中的系数更新一下,看来这里边常数都是根据模拟结果凑着调整的

Another critical factor for the simulation of bubble column reactors is the closure model for coalescence and breakage. Various coalescence and breakage models have been examined in recent decades [39–44].Prince and Blanch [39] proposed a turbulent coalescence model of bubbles under the assumption of isotropic turbulence, which has been widely applied to bubble columns or stirrer vessels. In spite of its popularity, researchers concluded that the predicted coalescence rate in the Prince and Blanch model is overestimated for turbulence-induced coalescence [24,41–44]. Hence, to align the simulation results with experimental data, either coalescence or breakage rate is adjusted by multiplying with an arbitrary constant. However, there is still no general agreement in the literatures on the value of this multiplier and even contradictory conclusions were drawn. Chen et al increased the breakage rate by a factor of 10 and maintained the coalescence rate constant in their simulations [41]. Olmos et al [42] multiplied a constant of 0.075 for both the coalescence and breakage rates to fit the experimental data. As such, the justification of the coalescence or breakage model is weakened and the predictive capability of the numerical simulation is lost. Moreover, it is troublesome and time-consuming to tune the multiplier via the trial-and-error procedures. While the investigation of coalescence model will not be the focus of the present work, we improve the coalescence model with the slip velocity proposed by Bhole et al [44] and apply this model to the CFD-PBM simulations of a rectangular bubble column.气泡塔反应器模拟的另一个关键因素是聚结和破裂的闭合模型。近几十年来,人们研究了各种聚结和破裂模型 [39–44]。

Prince 和 Blanch [39] 在各向同性湍流假设下提出了一种气泡湍流聚结模型,该模型已广泛应用于气泡塔或搅拌器容器。尽管该模型很受欢迎,但研究人员得出结论,Prince 和 Blanch 模型中预测的湍流诱导聚结的聚结率被高估了 [24,41–44]。因此,为了使模拟结果与实验数据一致,聚结率或破裂率都通过乘以任意常数来调整。然而,文献中对这个乘数的值仍然没有普遍的共识,甚至得出了相互矛盾的结论。陈等人在他们的模拟中将破裂率提高了 10 倍,并保持聚结率恒定 [41]。 Olmos 等人 [42] 将聚结和破碎率乘以 0.075 的常数以拟合实验数据。这样一来,聚结或破碎模型的合理性就被削弱了,数值模拟的预测能力也丧失了。此外,通过反复试验的过程调整乘数既麻烦又耗时。虽然聚结模型的研究不是本研究的重点,但我们改进了 Bhole 等人 [44] 提出的滑移速度聚结模型,并将该模型应用于矩形气泡塔的 CFD-PBM 模拟。 -

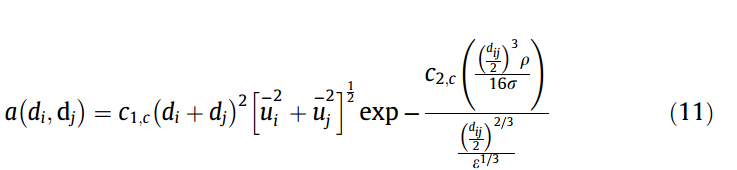

气泡合并模型中的系数 最近在植入这个文章里边的改进的合并破碎模型发现系数有点不懂地地方;

最近在植入这个文章里边的改进的合并破碎模型发现系数有点不懂地地方;

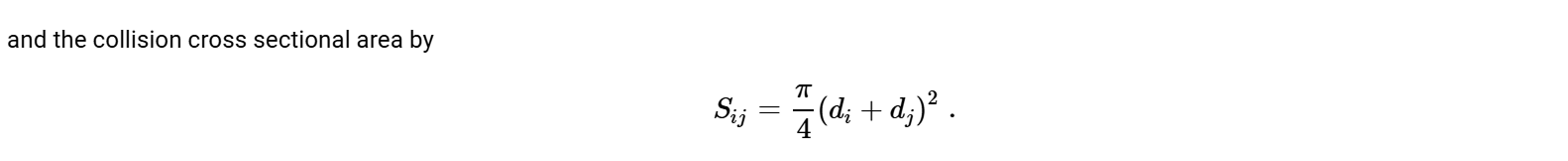

用到的合并模型是PrinceBlanch模型

首先是这个碰撞区域计算 论文以及模型的老论文给的都是半径的和的平方。但是fluent以及openfoam官方api给的都是直径的和的平方:

论文以及模型的老论文给的都是半径的和的平方。但是fluent以及openfoam官方api给的都是直径的和的平方: ;

;

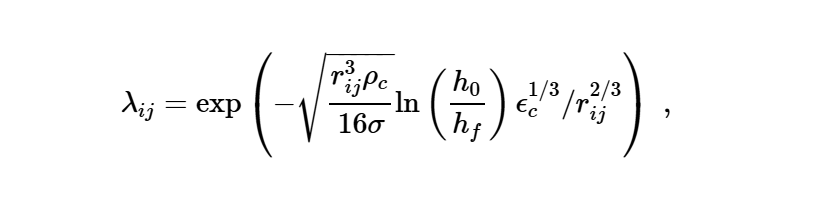

其次合并效率计算公式如下: 这篇论文给的如下:

这篇论文给的如下: 他这个公式应该打错了少了个根号。那么他这里边的才也就是openfoam中的ln(h0/hf).openfoam的初始建议值是h0:1e-4,hf:1e-8.这样的话这个值应该是9.2.但是这个作者发的两篇ces在水中给的c2值为0.001 .差距很大

他这个公式应该打错了少了个根号。那么他这里边的才也就是openfoam中的ln(h0/hf).openfoam的初始建议值是h0:1e-4,hf:1e-8.这样的话这个值应该是9.2.但是这个作者发的两篇ces在水中给的c2值为0.001 .差距很大 -

曳力模型植入发散是的老师,打算评估一下各种非牛顿曳力模型作为小论文一部分内容

-

曳力模型植入发散好的李老师我去试试

-

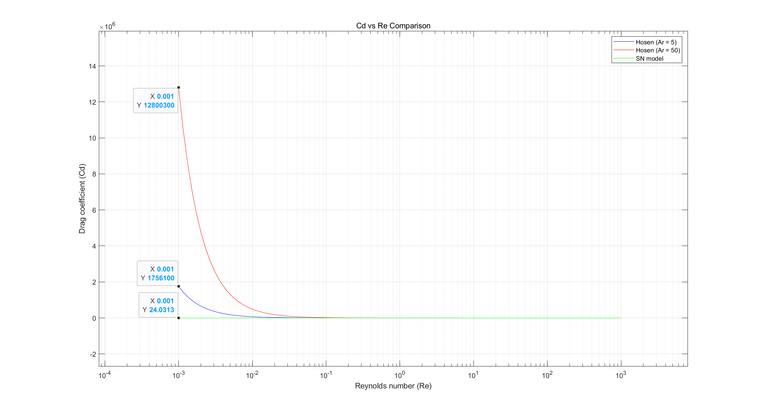

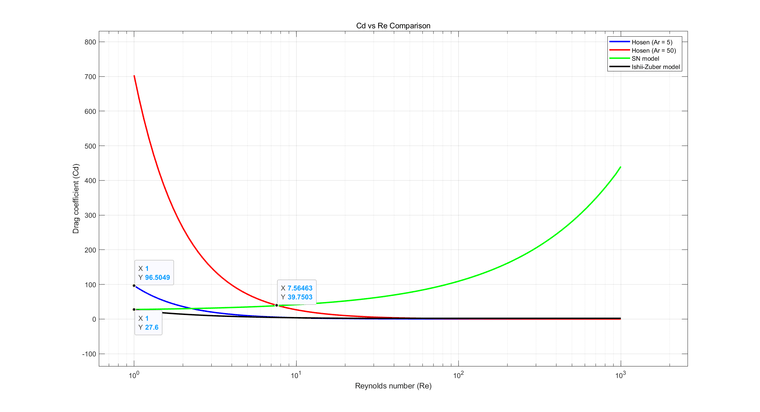

曳力模型植入发散

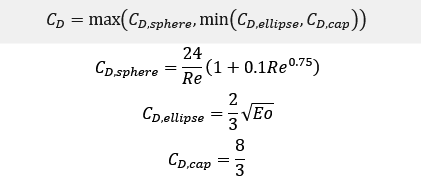

,我画的ishiizuber是看HZDR他们baselinemodel那个模型,表达式如下

,我画的ishiizuber是看HZDR他们baselinemodel那个模型,表达式如下

openfoam自带的ishiizuber趋势应该是和sn模型差不多

openfoam自带的ishiizuber趋势应该是和sn模型差不多

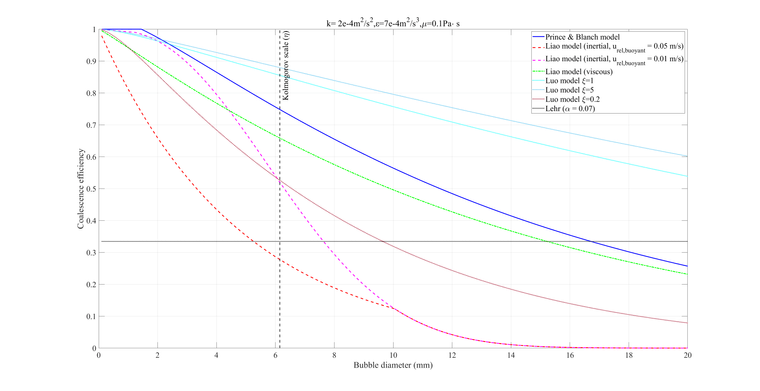

这是我比较的气泡合并速率,按理说应该越大越难合并才对

这是我比较的气泡合并速率,按理说应该越大越难合并才对